最大心率就是你在极限运动时心脏每分钟跳动的最高次数,因为很多跑步训练计划都是基于最大心率百分比来指导不同运动强度的。

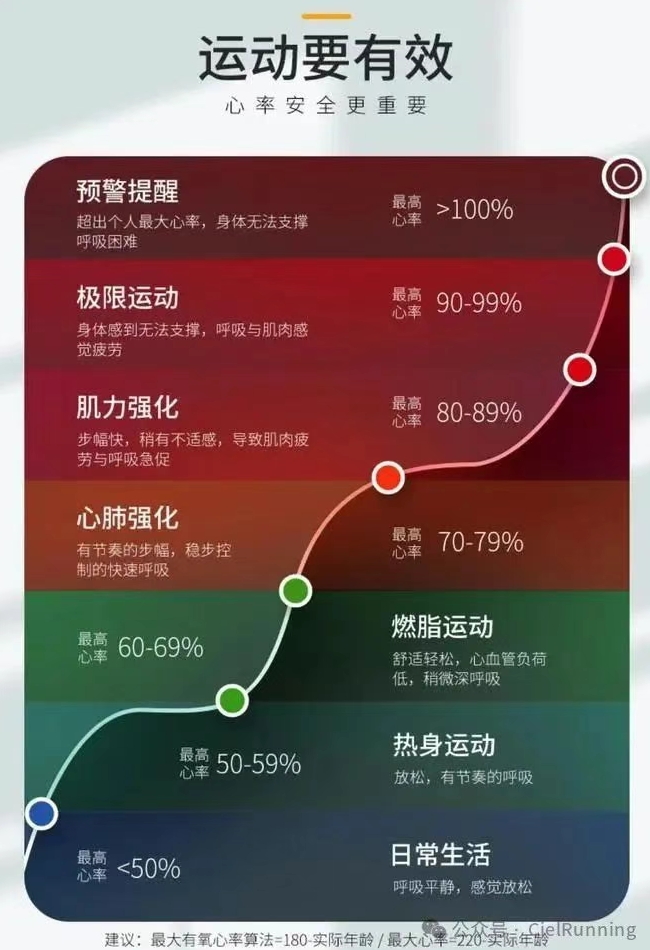

常见分为五个区间:1区热身(50%-60%)、2区有氧(60%-70%)、3区混氧马拉松配速(70%-80%)、4区无氧阈值(80%-90%)和5区极限强度(90%-100%)。

最大心率的计算方法:

1 常用最大心率=220-年龄

优点是简单易记,但可能存在±10~20次/分钟的误差。例如,50岁人群的估算值为170次/分钟,实际可能在150~190次/分钟之间波动。

2 中老年或久坐人群最大心率=207-0.7×年龄

对中老年、肥胖或长期静坐人群更准确。例如,40岁人群计算结果为207-28=179次/分钟。女性最大心率通常比男性高5-10次/分钟。

3 运动员最大心率=211-0.64x年龄

运动员或长期训练的人,最大心率会比一般人群要高。

4 爬坡或800米测试:

作为跑者,用来确定最大心率的最简单的方法或许就是跑几个艰苦的2分钟上坡。第一次到达坡顶时读一下心率示数,如果第二次上坡跑的时候心率上升,就再跑第三次,看看会不会达到更高的心率。如果心率没有继续升高,你就能确定那个示数就是最大值。如果第三次比第二次还高,就再跑第四次,继续不停地跑上坡,直到你看到心率不再较前一次上升。如果找不到坡跑,你可以快速跑若干个800米,并在每次之间进行相同的比较。

最大心率的作用:

1制定运动计划,根据最大心率划分运动强度区间:

除了根据最大心率(MHR)百分比计算,还可以依据储备心率法(HRR),这种方式更精准,但需结合静息心率(安静或睡眠心率),公式为「(最大心率-静息心率)×目标区间%+静息心率」。

区间1(50%-60% MHR)

特点:低强度,适合热身、恢复或初学者。

生理作用:主要燃烧脂肪,但总热量消耗较低;提升心肺基础能力。

运动类型:热身、快走、恢复跑。

区间2(60%-70% MHR)

特点:中等强度,可持续较长时间。

生理作用:脂肪供能比例最高,适合减脂,增强有氧代谢能力。

运动类型:轻松跑、有氧运动。

区间3(70%-80% MHR)

特点:较高强度,接近乳酸阈值。

生理作用:提升心肺耐力,增加肌肉毛细血管密度,混合供能(糖原为主)。

运动类型:节奏跑、阈值跑、马拉松配速训练。

区间4(80%-90% MHR)

特点:高强度,进入无氧代谢主导。

生理作用:提高乳酸耐受力和运动表现,促进肌肉力量与爆发力。

运动类型:间歇训练、冲刺跑、HIIT、抗阻训练。

区间5(90%-100% MHR)

特点:极限强度,仅能短时间维持。

生理作用:刺激神经肌肉协调性,提升最大摄氧量(VO₂max)。

适用人群:专业运动员或进阶训练者,需严格监控避免过度疲劳。

2 避免运动风险:心血管疾病患者或初学者需控制强度在安全范围内(通常不超过80%最大心率),运动中如出现头晕、胸痛,应立即停止,不可仅依赖心率数值。特殊人群需谨慎:孕妇、慢性病患者或服用降压药人群,需在医生指导下调整运动强度。

设备误差:智能手表或心率带可能存在测量偏差,建议多设备对比或结合呼吸、体感综合判断。最大心率随年龄增长逐渐下降,建议每2~3年重新测算。通过科学测算和合理应用,最大心率能帮助优化运动效果、规避风险,但需结合个体差异灵活调整。